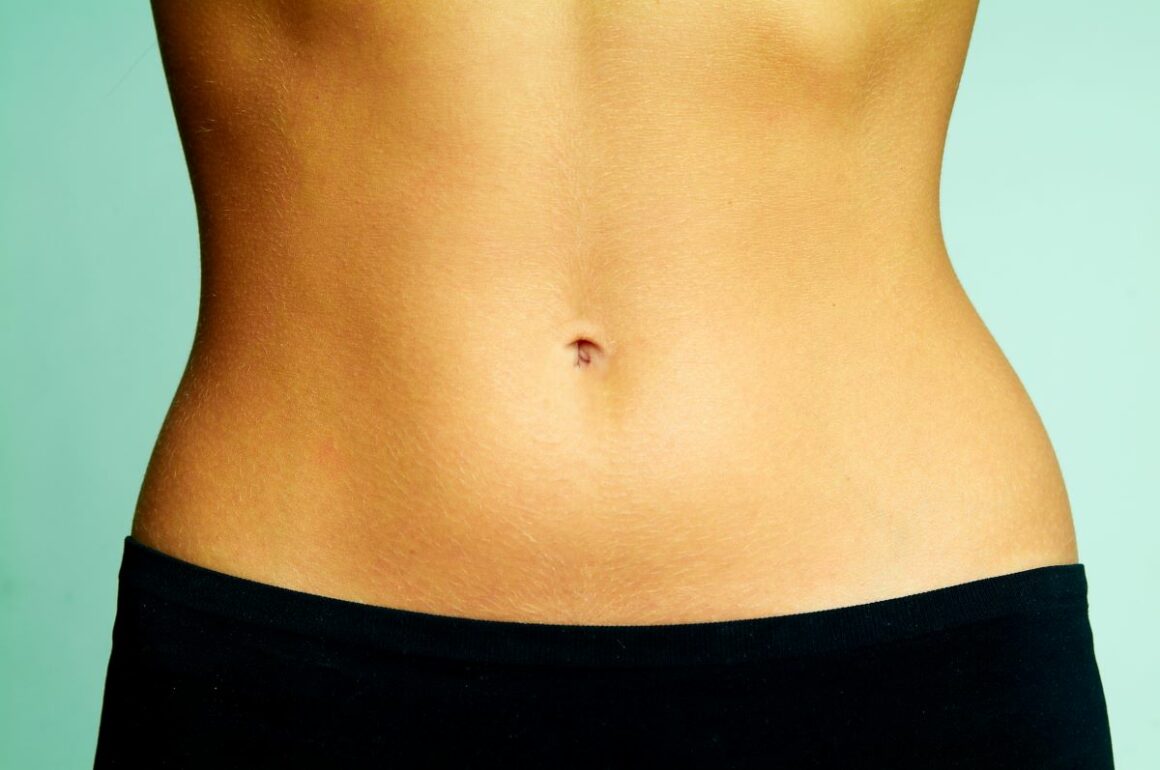

L’épilation laser du maillot est une méthode prisée par de nombreuses personnes pour se débarrasser des poils indésirables. Cependant, cette technique peut parfois provoquer des brûlures. Dans cet article, nous vous expliquons comment traiter ces brûlures et vous donnons des conseils pour les éviter.

Identifier les causes d’une brûlure suite à une épilation laser

Avant de traiter une brûlure après une épilation laser, il est essentiel de comprendre les causes possibles de cette réaction cutanée. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu :

Réglage du laser

L’un des principaux facteurs est le réglage du laser utilisé lors de l’épilation. Si la puissance du laser est trop élevée, elle peut provoquer une surchauffe de la peau et entraîner des brûlures. Il est donc important de bien choisir le professionnel qui réalisera l’épilation laser et de s’assurer qu’il utilise le réglage adapté à votre type de peau.

Sensibilité de la peau

Chaque personne est unique et sa peau peut réagir différemment au laser. Certaines peaux sont plus sensibles que d’autres et peuvent donc être plus susceptibles de subir des brûlures lors d’une épilation laser.

Exposition au soleil

Une exposition récente au soleil peut rendre la peau plus vulnérable aux brûlures lors d’une épilation laser. Il est recommandé d’éviter de s’exposer au soleil dans les deux semaines précédant et suivant l’épilation laser.

Traiter les brûlures après une épilation laser du maillot

Si vous constatez une brûlure après une épilation laser, voici les étapes à suivre pour la traiter efficacement :

Refroidir la zone

Dès que vous remarquez la brûlure, appliquez une compresse froide ou un linge propre imbibé d’eau froide sur la zone touchée pendant 10 à 15 minutes. Cette étape permet de soulager la douleur et de réduire l’inflammation.

Utiliser une crème apaisante

Appliquez une crème ou un gel apaisant contenant de l’aloe vera ou un autre agent hydratant et réparateur sur la zone brûlée. Ces produits contribuent à apaiser la peau et à favoriser sa guérison.

Prendre un antalgique

Si la douleur est importante, vous pouvez prendre un antalgique en vente libre, comme du paracétamol ou de l’ibuprofène, pour soulager la douleur et réduire l’inflammation.

Consulter un professionnel de santé

Si la brûlure est étendue, profonde ou si elle ne guérit pas au bout de quelques jours, consultez un médecin ou un dermatologue. Il pourra évaluer la situation et vous prescrire un traitement adapté.

Prévenir les brûlures lors des séances d’épilation laser

Pour éviter les brûlures lors de l’épilation laser du maillot, suivez ces conseils :

Choisir un professionnel compétent

Sélectionnez un praticien expérimenté et qualifié pour réaliser votre épilation laser. Assurez-vous qu’il dispose des compétences nécessaires pour régler le laser en fonction de votre type de peau.

Éviter l’exposition au soleil

Comme mentionné précédemment, il est important de ne pas s’exposer au soleil dans les deux semaines précédant et suivant l’épilation laser. Utilisez un écran solaire à indice élevé pour protéger votre peau.

Bien préparer sa peau

Avant la séance d’épilation, rasez la zone à traiter avec un rasoir neuf pour éliminer les poils longs. Cela permettra au laser de mieux cibler les poils et de réduire les risques de brûlures.

Conclusion : comment gérer les brûlures après une épilation laser du maillot ?

En résumé, les brûlures suite à une épilation laser du maillot sont souvent dues à une mauvaise utilisation du laser, à une sensibilité de la peau ou à une exposition au soleil. Pour traiter une brûlure, refroidissez la zone, appliquez une crème apaisante et consultez un professionnel de santé si nécessaire. Enfin, pour éviter ces désagréments, choisissez un praticien compétent et suivez nos conseils de prévention.

Soins complémentaires et signes à surveiller après une brûlure

Au-delà des gestes immédiats, il est utile de comprendre quelques notions complémentaires liées à la photothermolyse et à la réparation de l’épiderme. Après une brûlure par laser, la surveillance porte autant sur la douleur que sur l’évolution de la peau : rougeurs persistantes, hyperpigmentation post-inflammatoire ou formation d’une croûte épaisse peuvent traduire une cicatrisation retardée. Pour limiter le risque de marques définitives, privilégiez des soins qui respectent la barrière cutanée : nettoyants doux, émollients riches et, si nécessaire, l’utilisation de gel de silicone ou de pansements siliconés pour prévenir les cicatrices hypertrophiques. Évitez toute exfoliation mécanique ou chimique tant que la peau n’est pas complètement réparée et bannissez les produits contenant des parfums ou des alcools agressifs qui favorisent l’irritation. La photoprotection quotidienne reste essentielle pour réduire les risques de dépigmentation ; un écran large spectre et des vêtements protecteurs complètent bien les soins topiques. Pour des informations pratiques sur le choix de produits respectueux et responsables, consultez La Mode Éthique.

Avant toute séance, demandez systématiquement un test sur une petite zone afin d’évaluer la tolérance et signalez vos antécédents dermatologiques ainsi que toute médication potentiellement photosensibilisante. Après la séance, surveillez les signes d’infection secondaire (écoulement purulent, chaleur locale, fièvre) et consultez sans délai si ces signes apparaissent. Certaines technologies de refroidissement intégrées au matériel et les protocoles de post-procédure peuvent également réduire le traumatisme cutané ; n’hésitez pas à en discuter avec le praticien. Enfin, conservez un suivi régulier pour ajuster les paramètres des séances suivantes et révéler rapidement toute anomalie du processus de cicatrisation. Ces précautions complémentaires contribuent à une récupération plus sûre et à des résultats durables sans séquelles.

Optimiser la réparation cutanée : hygiène de vie et soutien biologique

Outre les gestes locaux, la cicatrisation dépend fortement de processus biologiques souvent méconnus : la réépithélialisation pilotée par les kératinocytes, la collagénogenèse au niveau du derme et la restauration de la barrière lipidique. Favoriser une bonne microcirculation et une angiogenèse maîtrisée participe à une guérison sans séquelles ; à l’inverse, une inflammation prolongée ou une dérégulation de la mélanogenèse peut accroître le risque d’hyperpigmentation. Des mesures simples aident ces mécanismes : une hydratation systémique suffisante, un apport alimentaire riche en acides gras essentiels (oméga‑3), en vitamine C et en zinc, ainsi qu’un sommeil réparateur favorisent la synthèse de collagène et la réparation tissulaire. Évitez le tabac et limitez l’alcool qui ralentissent la régénération et altèrent la qualité du tissu cicatriciel.

Sur le plan des soins, privilégiez des produits respectueux du microbiome et des soins occlusifs adaptés pour protéger la zone pendant la phase initiale. Un antiseptique doux et des pansements non adhésifs peuvent limiter les complications, tandis que des massages circulatoires légers, une fois la peau stabilisée, favorisent la résorption d’un œdème et optimisent l’aspect final. Si une cicatrice hypertrophique ou une pigmentation persistante apparaît, un bilan dermatologique est recommandé pour envisager des traitements locaux spécifiques.

Approches complémentaires pour favoriser une cicatrisation optimale

Au-delà des soins de première intention et des conseils hygiéno‑diététiques, certaines stratégies ciblées peuvent accélérer la restitution tissulaire et limiter les séquelles esthétiques. Sur le plan cutané, veillez à préserver le pH cutané et la barrière microbiologique en privilégiant des formulations neutres et sans agents surmoussants : un environnement épidermeique équilibré facilite l’action des fibroblastes, peptides réparateurs et réduit le stress oxydatif, éléments clés de la réparation. L’introduction progressive d’antioxydants topiques (formes stabilisées de vitamine C, coenzyme Q10) et de peptides signal peut soutenir la synthèse de collagène et la restauration de l’élasticité cutanée, tout en limitant la dérégulation de la mélanogenèse. Evitez toutefois l’utilisation précoce d’actifs exfoliants ou photosensibilisants ; demandez l’avis d’un professionnel pour intégrer des sérums réparateurs sans compromettre la cicatrisation.

Pour les cas persistants, des options complémentaires existent et méritent d’être discutées : la photobiomodulation (basse intensité lumineuse) peut réduire l’inflammation et stimuler la prolifération cellulaire, tandis que des pansements bioactifs favorisent un milieu humide contrôlé propice à l’épithélialisation. Pensez aussi au suivi photographique standardisé pour évaluer l’évolution et ajuster les interventions. Enfin, au‑delà des soins locaux, privilégiez une approche intégrée — gestion du stress, optimisation du statut antioxydant systémique et respect du sommeil — pour soutenir la régénération tissulaire.

Approches complémentaires pour favoriser une cicatrisation optimale

Au-delà des soins topiques et des précautions procédurales, certaines approches complémentaires peuvent soutenir la réparation tissulaire en ciblant directement les mécanismes cellulaires de guérison. La photobiomodulation (thérapie par LED rouge ou proche infrarouge) stimule l’activité mitochondriale, augmente la production d’ATP et module l’inflammation locale, ce qui aide les fibroblastes à synthétiser une matrice extracellulaire plus ordonnée et à accélérer la réépithélialisation. Des dispositifs de luminothérapie, prescrits ou validés par le praticien, peuvent être utilisés en phase subaiguë pour réduire le temps de récupération et limiter l’intensité du stress oxydatif sans agresser l’épiderme. Il est toutefois important de discuter de cette option avec un professionnel afin d’adapter l’intensité et la durée aux caractéristiques de la peau traitée.

Parallèlement, privilégier des formules cosmétiques qui respectent le pH cutané, intègrent des peptides signal faibles concentrations et des antioxydants topiques permet de soutenir la matrice extracellulaire et de contrôler la vasodilatation excessive. Ces actifs favorisent la remise en place ordonnée des lipides et des protéines de surface, limitant ainsi l’apparition de désordres pigmentaires ou de cicatrices inesthétiques. Évitez les protocoles agressifs (gommages, peelings) durant la phase de reconstruction et sondez régulièrement l’évolution des tissus afin d’ajuster les soins. Enfin, signalez toujours vos facteurs systémiques (cycle hormonal, traitements médicamenteux, statut inflammatoire) au praticien : ces variables influencent la réactivité cutanée et permettent d’optimiser le calendrier des séances et les ressources de réparation mobilisées par l’organisme.

Compléments biologiques et techniques pour soutenir la cicatrisation

Au-delà des soins de surface, la phase initiale de réparation dépend fortement de processus immuno‑biologiques souvent sous‑estimés : une hémostase contrôlée laisse place à une phase inflammatoire orchestrée par macrophages, cytokines et facteurs de croissance qui régulent la formation de la matrice extracellulaire et la granulation tissulaire. Respecter le caillot initial et maintenir un milieu humide mais non macéré favorise l’intégration cellulaire et limite la dégradation enzymatique excessive. Dans certains cas, l’emploi ciblé de formulations contenant des agents cicatrisants ou des facteurs bioactifs peut accélérer la réorganisation de la matrice et la synthèse collagénique, toujours sous avis professionnel. Évitez les manipulations agressives précoces qui perturbent la migration cellulaire et peuvent favoriser une hyperplasie réactive ou une dérégulation pigmentaire.

Sur le plan technique, pensez aux stratégies pour gérer l’exsudat et soutenir la résorption tissulaire : des pansements hydrocolloïdes ou des alginates absorbants permettent un contrôle local adapté, tandis que des techniques douces de drainage lymphatique manuel aident à réduire l’œdème et à améliorer la microcirculation locale sans traumatiser la plaie. La surveillance clinique doit inclure l’évaluation de la coloration, de l’odeur et de la quantité d’exsudat pour détecter toute complication infectieuse.

Soins biologiques et modulation de la réaction inflammatoire

Au-delà des gestes de première intention, il existe une approche plus fine centrée sur la modulation biologique de la réparation cutanée. La cicatrisation résulte d’une interaction complexe entre inflammation, remodelage de la matrice et restauration de l’hydratation tissulaire : les macrophages orchestrent la bascule entre phase inflammatoire et phase reconstructive via la sécrétion de cytokines et la régulation des métalloprotéinases qui contrôlent le remodelage de la matrice extracellulaire. Dans ce contexte, des soins topiques contenant des précurseurs de matrice (acide hyaluronique de bas poids moléculaire, glycosaminoglycanes) ou des cosmétiques enrichis en facteurs humectants peuvent améliorer l’hydratation locale et soutenir la réépithélialisation sans agresser la peau. Pensez également à intégrer des gestes favorisant la micro‑préservation tissulaire : des massages très doux dirigés selon le sens des fibres cutanées aident à restaurer la perméabilité et la circulation locale, tandis qu’une hygiène adaptée limite l’activation excessive du système immunitaire cutané.

Ces options restent complémentaires et doivent être adaptées au stade de guérison ; évitez toute introduction précoce d’actifs pro‑régénérants sans avis professionnel. Enfin, signalez toute sensibilité accrue ou réaction inhabituelle : une prise en charge ciblée, basée sur l’analyse de la réponse inflammatoire et l’ajustement des ressources topiques, optimise la qualité du tissu cicatriciel et réduit durablement le risque de séquelles esthétiques.

Aspects cellulaires et accompagnement personnalisé

Au-delà des soins topiques et des protocoles procéduraux, il est utile d’approfondir la compréhension des mécanismes cellulaires qui gouvernent la cicatrisation afin d’orienter un accompagnement personnalisé. La phase inflammatoire mobilise notamment les macrophages et la cascade de cytokines, qui conditionnent ensuite la réépithélialisation et la synthèse de matrice. Une dérégulation de ces signaux peut activer des métalloprotéinases matricielles (enzymes de remodelage) et altérer la mise en place des glycosaminoglycanes comme l’acide hyaluronique, ce qui retarde la réorganisation dermique et favorise les altérations pigmentaires. Considérer ces éléments biologiques permet de proposer des mesures ciblées : optimisation des apports en acides aminés nécessaires à la synthèse protéique (proline, lysine), renfort en antioxydants lipophiles et hydrophiles, et éventuellement l’utilisation d’actifs topiques sélectionnés pour leur propriété immunomodulatrice et réparatrice.

Sur le plan pratique, complétez les soins locaux par des interventions non agressives qui soutiennent la microarchitecture cutanée et la microcirculation : drainage lymphatique manuel doux pour réduire l’oedème, techniques de pression dégressive et rééducation tactile si la zone est douloureuse, ainsi qu’une attention portée à l’équilibre glycémique et au statut en micronutriments pour favoriser la résolution inflammatoire. Évitez les protocoles cosmétologiques invasifs tant que la phase de remodelage n’est pas stabilisée.

Conseils pratiques post‑séance : vêtements, hygiène intime et activités à éviter

Après une séance d’épilation laser du maillot, l’impact mécanique et thermique sur la zone traitée peut être amplifié par des facteurs extérieurs. Privilégiez des habits qui favorisent la thermorégulation locale et limitent la friction : optez pour des sous‑vêtements amples et des matières naturellement respirantes. Des pièces en fibres naturelles comme le coton biologique, ou des textiles techniques à haute perméabilité, réduisent la transpiration stagnante et le risque d’irritation. Evitez les culottes serrées et les coutures dressantes ; préférez une culotte sans couture et des pantalons larges pendant les premières 48–72 heures. Changez régulièrement vos sous‑vêtements pour maintenir un microclimat sec et laisser la peau respirer.

Côté hygiène et activités, adaptez votre routine pour protéger la zone jusqu’à ce que l’épiderme soit stabilisé : nettoyez doucement avec un produit très doux et évitez les douches vaginales ou tout rinçage agressif. Différez les bains chauds, saunas et piscines chlorées qui peuvent fragiliser la zone traitée et altérer la surface cutanée ; la baignade et les sports intensifs provoquant une sudation excessive sont à éviter au moins quelques jours. Pour les rapports intimes, attendez que l’inflammation soit retombée et que toute zone épidermique soit refermée afin de limiter le risque de douleur ou d’irritation.

Gestion de la douleur : anesthésie topique et alternatives non médicamenteuses

Avant la séance, l’utilisation d’une anesthésie topique peut améliorer considérablement le confort et réduire les risques de mouvements brusques susceptibles d’augmenter le traumatisme cutané. Des crèmes ou gels anaesthésiants appliqués selon un protocole précis diminuent la sensibilité en agissant sur les terminaisons nerveuses superficielles, mais leur emploi nécessite des précautions : effectuez un test épicutané préalable, respectez les temps d’application recommandés et évitez l’occlusion excessive qui favorise l’absorption percutanée et peut modifier la biodisponibilité du principe actif. Signalez toute allergie cutanée ou antécédent de réaction médicamenteuse afin que le praticien adapte la stratégie analgésique. Enfin, certaines préparations peuvent altérer temporairement la couche cornée et fragiliser la barrière cutanée si elles sont utilisées de façon inappropriée ; demandez toujours l’avis du professionnel avant d’appliquer un anesthésiant sur la zone intime.

Lorsque l’anesthésie locale est contre‑indiquée ou que l’on souhaite minimiser l’usage de topiques, des méthodes non médicamenteuses peuvent compléter la prise en charge : cryothérapie contrôlée, dispositifs de refroidissement, techniques de distraction, respiration diaphragmatique et stimulation vibratoire réduisent la perception douloureuse sans compromettre la réparation tissulaire. Adaptez aussi la préparation cutanée pour limiter l’absorption excessive d’actifs (éviter crèmes riches dans les heures précédant la séance) et privilégiez des soins post‑procédure qui respectent le film hydrolipidique et l’imperméabilité de la peau. Discutez de ces options avec votre praticien afin d’élaborer une stratégie personnalisée qui ménage la régénération cellulaire, limite l’inflammation excessive et prévient les complications.

Rééducation sensorielle et prise en charge de la douleur prolongée

Au-delà des soins cutanés classiques, il existe un angle souvent négligé : la dimension nerveuse de la guérison. Après une brûlure par laser, certains patients développent une sensibilisation des nocicepteurs entraînant allodynie ou hyperalgésie localized. Cette réaction implique une composante de neuroinflammation et des processus de neuroplasticité qui peuvent prolonger la douleur même lorsque l’épiderme semble réparé. Pour limiter ce risque, il est utile d’évaluer précocement tout signe de paresthésie, de brûlure persistante ou de sensation anormale et d’envisager des stratégies ciblées : tests neurologiques et techniques de neuromodulation (par exemple stimulation nerveuse transcutanée de faible intensité), protocoles de désensibilisation tactile et exercices de rééducation sensorielle supervisés par un professionnel. Ces approches cherchent à rétablir une communication normale entre la peau et le système nerveux périphérique sans recourir immédiatement à des traitements agressifs.

Concrètement, une prise en charge pluridisciplinaire permet d’associer des séances brèves de stimulation transcutanée, des conseils de protection mécanique douce et des exercices progressifs d’exposition sensorielle (texturation, température, pression). Le suivi doit inclure un journal des symptômes pour détecter une évolution neuropathique et adapter les interventions rapidement. Pour réduire les frottements et créer un environnement favorable à la désensibilisation, choisissez des tissus hypoallergéniques et des coupes confortables. Enfin, signalez sans délai toute douleur qui augmente ou qui s’accompagne d’engourdissement focalisé : une prise en charge rapide de la dimension nerveuse optimise la récupération fonctionnelle et diminue le risque de douleurs chroniques ou de troubles sensitifs persistants.

Surveillance fine et actions à envisager en cas d’évolution atypique

Au‑delà des gestes de premiers secours, certaines manifestations plus subtiles méritent une attention particulière pour éviter des séquelles esthétiques ou fonctionnelles. Si l’on observe un érythème persistant au‑delà d’une semaine, l’apparition de petites dilatations capillaires visibles (risque de télangiectasie) ou une photosensibilité inhabituelle, signalez‑le rapidement au praticien. Des antécédents d’immunosuppression ou la prise de traitements systémique peuvent modifier la qualité de la cicatrisation et exposer à des complications; un bilan médicamenteux et un test sur une zone témoin (patch test ou session à faible fluence) aident à prévenir les réactions indésirables. Pour soutenir la barrière cutanée sans alourdir la surface traitée, l’introduction progressive d’émollients riches en céramides et en squalane favorise la restauration lipidique et la tolérance, tandis que les formules occlusives légères protègent la zone pendant la phase initiale de réépithélialisation. En cas de lésion qui évolue de façon atypique (ulcération, bosse indurée persistante, modification de couleur focalisée), une consultation dermatologique pour examen dermatoscopique ou biopsie ciblée doit être envisagée afin d’écarter toute complication majeure.

Concrètement, tenez un court carnet de suivi (douleur, étudiants de guérison, exposition solaire) et effectuez des photographies standardisées pour objectiver l’évolution. Évitez l’introduction précoce d’actifs agressifs (rétinoïdes topiques, AHA/BHA concentrés) tant que la peau n’est pas stabilisée, et privilégiez des soins labellisés pour peaux fragiles. Enfin, n’hésitez pas à demander un suivi rapproché avec votre praticien : un ajustement rapide des mesures locales et systématiques optimise la qualité de la cicatrisation et réduit le risque de séquelles visibles ou sensitives.

Approches émergentes pour soutenir la réparation cutanée

En complément des mesures classiques, certaines approches moins évoquées peuvent améliorer la qualité de la cicatrisation et limiter les altérations pigmentaires. La modulation du biofilm cutané par des préparations topiques à base de prébiotiques ou de probiotiques doux aide à rétablir l’homéostasie locale, réduire l’inflammation chronique et protéger la surface contre la colonisation agressive. Parallèlement, l’apport ciblé de protéoglycanes et d’extraits marins riches en glycosaminoglycanes sous forme de sérums ou de compléments peut favoriser la réorganisation de la matrice extracellulaire et maintenir l’hydratation interstitielle nécessaire à une réépithélialisation ordonnée. Sur le plan systémique, des formulations nutraceutiques concentrées en collagène hydrolysé, en peptides bioactifs et en polyphénols antioxydants soutiennent la synthèse protéique dermique et limitent le stress oxydatif, important pour prévenir la dérégulation de la mélanogenèse après un traumatisme thermique. Enfin, la prise en compte de la régulation neuro‑immunitaire via des techniques de modulation vagale (respiration contrôlée, cohérence cardiaque) peut accélérer la résolution inflammatoire et améliorer la tolérance cutanée en réduisant la neuroinflammation locale. Ces stratégies doivent être intégrées de façon progressive et personnalisée, en tenant compte du stade de guérison et des contre‑indications éventuelles, et discutées avec le praticien.